Der Begriff „klimaneutral“ ist allgegenwärtig – doch oft bleibt unklar, was wirklich dahintersteckt. Viele Unternehmen verwenden ihn inflationär, ohne ihre Emissionen substanziell zu senken. Das fördert Greenwashing und untergräbt das Vertrauen in echte Klimaschutzstrategien.

Als Reaktion darauf hat das Climate Change Centre Austria (CCCA) im Juni 2025 den Leitfaden Der Weg zur Klimaneutralität veröffentlicht. Er bietet Unternehmen eine wissenschaftlich fundierte, praxisorientierte Anleitung, um Emissionen glaubwürdig zu reduzieren, Verantwortung zu übernehmen und ihre Ziele transparent zu kommunizieren.

Dieser Artikel stellt den Leitfaden vor, zeigt konkrete Umsetzungsschritte und präsentiert österreichische Unternehmen, die den Weg zur Klimaneutralität bereits erfolgreich beschreiten.

Warum es jetzt verbindliche Orientierung braucht

Immer mehr Unternehmen geraten in die Kritik, weil sie mit Begriffen wie „klimaneutral“ werben, ohne ausreichende Substanz dahinter. Gerichtliche Verfahren gegen Unternehmen wie Katjes, Adidas oder AUA haben gezeigt, dass falsche oder irreführende Aussagen zum Klimaschutz Konsequenzen nach sich ziehen. Die Öffentlichkeit wird sensibilisierter, und die Reaktion auf leere Versprechen wird zunehmend kritisch.

Gleichzeitig verschärft sich das regulatorische Umfeld: Die EU verpflichtet große Unternehmen im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dazu, ihre Nachhaltigkeitsleistung detailliert offenzulegen. Auch die Green Claims Directive setzt neue Maßstäbe für die Zulässigkeit von Umweltaussagen. Unternehmen müssen daher ihre Klimastrategien nicht nur umsetzen, sondern auch belegen und beprüfen lassen.

Der Leitfaden des CCCA bietet in diesem Kontext eine wertvolle Orientierungshilfe. Er verbindet wissenschaftlich fundiertes Wissen mit praktischen Handlungsempfehlungen und stellt eine standardisierte Bewertungsgrundlage für Unternehmen, Prüfinstanzen und Gerichte dar. Damit schafft er Klarheit in einem bislang vielfach unregulierten Begriffsfeld.

Was bedeutet eigentlich „klimaneutral“?

Der Begriff „klimaneutral“ wird in der Öffentlichkeit und in der Unternehmenskommunikation oft unscharf verwendet. Viele Unternehmen meinen damit, dass sie ihre Emissionen durch Kompensationen neutralisieren, ohne ihre eigene Klimawirkung substanziell zu verringern. Diese Praxis ist nicht nur irreführend, sondern untergräbt auch die Bedeutung echter Klimaneutralität.

Im Leitfaden des CCCA wird Klimaneutralität im Sinne des Weltklimarats (IPCC) definiert: Es geht um einen Zustand, in dem keine Netto-Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Klimasystem mehr bestehen. Diese Definition umfasst nicht nur CO2, sondern auch andere Treibhausgase und klimawirksame Effekte.

Diese wissenschaftsbasierte Definition macht klar: Echte Klimaneutralität ist ein ambitioniertes Ziel, das nicht allein durch CO2-Kompensation erreicht werden kann. Vielmehr erfordert sie eine umfassende Transformation von Prozessen, Lieferketten und Produkten hin zu einer emissionsarmen und letztlich emissionsfreien Wirtschaftsweise.

Die Definition von Klimaneutralität laut IPCC, Übersetzung von Wikipedia:

„Konzept eines Zustands, in dem menschliche Aktivitäten netto keine Wirkung auf das Klimasystem haben. Um einen solchen Zustand zu erreichen, wäre es erforderlich, dass Restemissionen durch Emissionsentnahme (bzw. CO2-Entnahme) ausgeglichen werden und dass regionale oder lokale biogeophysikalische Effekte menschlicher Aktivitäten berücksichtigt werden, wenn sie beispielsweise die Oberflächenalbedo oder das lokale Klima beeinflussen.“

Der wissenschaftsbasierte Fahrplan – Was der CCCA-Leitfaden empfiehlt

Sieben Kapitel – Sieben Schritte

Der Leitfaden ist in sieben Kapitel gegliedert, die aufeinander aufbauen und gemeinsam eine logische Abfolge für unternehmerisches Handeln bilden. Er beginnt mit einer Analyse der Klimakrise und der Dringlichkeit für unternehmerisches Engagement. Danach folgen Empfehlungen zur organisatorischen Verankerung von Klimaschutz im Unternehmen sowie zur Erstellung einer fundierten Treibhausgasbilanz.

Weitere Kapitel behandeln die Entwicklung einer Klimaneutralitäts-Roadmap mit konkreten Zielen und Maßnahmen, die Kriterien für glaubwürdige Kompensation, die Anforderungen an die externe und interne Kommunikation sowie die Merkmale einer konsistenten Klimastrategie.

Jedes dieser Kapitel liefert nicht nur Hintergrundwissen, sondern auch ganz konkrete Leitlinien, Anforderungen und Beispiele für die Umsetzung. Damit wird der Leitfaden zu einem praxisnahen Werkzeugkasten für alle, die Klimaschutz im Unternehmen strukturiert angehen wollen.

Das Herzstück: Emissionen reduzieren

Der Leitfaden setzt ein klares Signal: Der wichtigste Hebel für Klimaneutralität ist die Reduktion der eigenen Treibhausgasemissionen. Unternehmen sind aufgefordert, zuerst alle technisch und wirtschaftlich machbaren Optionen zur Emissionsminderung auszuschöpfen, bevor sie über Kompensation nachdenken.

Die Reduktionsziele orientieren sich an internationalen Klimazielen und liegen bei 80 bis 90 Prozent im Vergleich zum Referenzjahr. Nur der verbleibende, unvermeidbare Rest darf durch zertifizierte Kompensationsprojekte ausgeglichen werden. Diese Reihenfolge – vermeiden, reduzieren, kompensieren – ist verbindlich.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen Unternehmen ihre Prozesse, Produkte und Lieferketten umfassend analysieren. Dabei sind Emissionen aus Scope 1 (direkt), Scope 2 (Energie) und Scope 3 (vorgelagerte und nachgelagerte Emissionen) systematisch zu erfassen und zu bewerten.

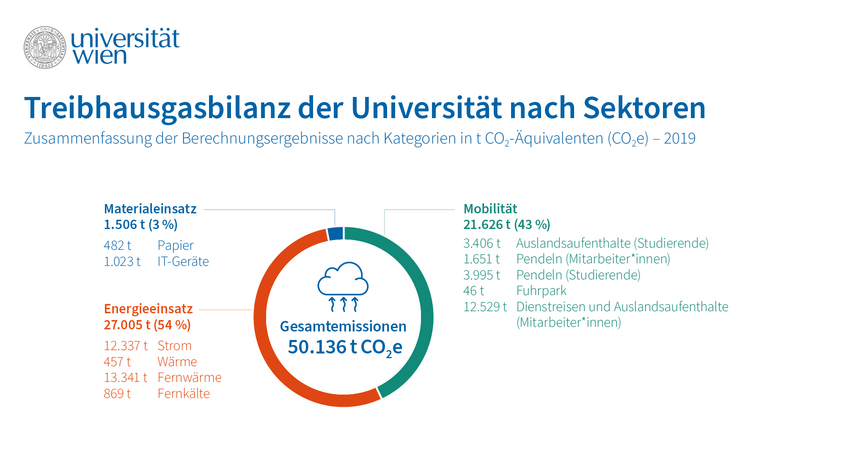

THG-Bilanz & Roadmap

Die Erstellung einer Treibhausgasbilanz ist der methodische Kern jeder glaubwürdigen Klimastrategie. Sie liefert die Datengrundlage für Zielsetzungen, Maßnahmenplanung und Monitoring. Der CCCA-Leitfaden empfiehlt ein fünfstufiges Vorgehen: Definition der Systemgrenzen, Erhebung von Primär- und Sekundärdaten, Berechnung der Emissionen, Plausibilitätsprüfung und Berichtserstellung.

Besonderer Wert wird auf die Qualität und Nachvollziehbarkeit der Daten gelegt. Unternehmen sollen Unsicherheiten offenlegen und kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Datengrundlage arbeiten. Nur so lassen sich fundierte Entscheidungen treffen und Fortschritte glaubhaft dokumentieren.

Auf dieser Basis entsteht eine Roadmap zur Klimaneutralität. Sie beinhaltet klar definierte Ziele (kurz-, mittel- und langfristig), priorisierte Maßnahmen, ein Budget- und Ressourcenplan, Zuständigkeiten im Unternehmen sowie Mechanismen für Erfolgskontrolle und Nachjustierung. Die Roadmap wird damit zum operativen Steuerungsinstrument.

Kompensation – Nur als letzter Schritt

Kompensation ist in der Klimastrategie nachrangig einzuordnen. Der Leitfaden betont, dass sie nur dann zulässig ist, wenn eine ambitionierte Reduktion der eigenen Emissionen bereits erfolgt ist und die übrigen Emissionen technisch oder wirtschaftlich nicht weiter reduzierbar sind.

Damit Kompensation wirksam ist, müssen strenge Qualitätskriterien erfüllt sein. Der Leitfaden orientiert sich an den Oxford-Prinzipien: Kompensationsprojekte müssen dauerhaft CO2 aus der Atmosphäre entfernen, sie dürfen nicht doppelt angerechnet werden und müssen langfristig kontrollierbar sein. Natürlich muss auch die Zusatzlichkeit der Maßnahmen gegeben sein.

Der Einsatz von CO2-Zertifikaten darf daher nicht leichtfertig erfolgen. Unternehmen müssen nachweisen, dass die eingesetzten Projekte wirklich zur Emissionsreduktion beitragen und nicht nur theoretisch berechnete Vermeidungen darstellen. Transparenz, Nachprüfbarkeit und Glaubwürdigkeit sind hier entscheidend.

Kommunikation mit Verantwortung

Wer öffentlich mit Klimaneutralität wirbt, steht in der Verantwortung, seine Aussagen mit Daten, Maßnahmen und Fortschritten zu unterlegen. Der CCCA-Leitfaden fordert deshalb eine stringente, einheitliche und überprüfbare Kommunikation über Klimaziele und deren Umsetzung.

Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass Aussagen nicht aus dem Kontext gerissen, sondern mit der gesamten unternehmerischen Klimastrategie in Zusammenhang gebracht werden. Zahlen müssen belegbar, Annahmen offengelegt und Methoden beschrieben sein.

Darüber hinaus fordert der Leitfaden auch Offenheit über Unsicherheiten, Zielverfehlungen und bestehende Herausforderungen. Denn echte Verantwortung zeigt sich nicht in Perfektion, sondern in der ehrlichen und kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln.

Warum echte Klimastrategien Wettbewerbsvorteile bringen

Klimaschutz ist längst nicht mehr nur eine moralische Frage, sondern ein handfester Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die in Nachhaltigkeit investieren, profitieren von verbesserten Beziehungen zu Investoren, Banken, Kund:innen und Mitarbeitenden.

Regulatorische Anforderungen wie die CSRD führen dazu, dass Unternehmen ihre Klimastrategien transparent offenlegen müssen. Wer hier gut vorbereitet ist, wird Vorteile bei der Finanzierung, bei Ausschreibungen und im Marktzugang haben.

Zugleich schaffen Unternehmen, die auf Klimaneutralität hinarbeiten, Resilienz gegenüber zukünftigen Krisen und Preisschocks im Energiesektor. Und sie positionieren sich als verantwortungsbewusste Akteure in einer Ökonomie, die sich grundlegend wandelt.

Was jetzt passieren muss

Die wissenschaftliche Basis für unternehmerisches Handeln liegt vor. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Unternehmen müssen die im Leitfaden beschriebenen Schritte konkretisieren, in ihre Strategie überführen und verbindlich machen.

Es braucht dazu interne Zuständigkeiten, Ressourcen, Know-how und ein ernsthaftes Engagement auf Leitungsebene. Nur wenn Klimaschutz strategisch und operativ verankert ist, kann er langfristig erfolgreich sein.

Auch die Politik ist gefragt. Sie muss geeignete Rahmenbedingungen schaffen, die Umsetzung unterstützen und gleichzeitig verbindliche Mindeststandards definieren. Der in Planung befindliche Leitfaden für Gemeinden zeigt: Die CCCA-Strategie zielt auf systemische Transformation, nicht nur auf punktuelle Verbesserungen.

Österreichische Vorreiter zeigen, wie es richtig geht

Mehrere heimische Unternehmen setzen die Prinzipien des CCCA-Leitfadens bereits um. Der Industrielieferant Haberkorn hat sich SBTi-validierte Klimaziele gesetzt und setzt auf Photovoltaik, E-Mobilität und nachhaltige Lieferketten.

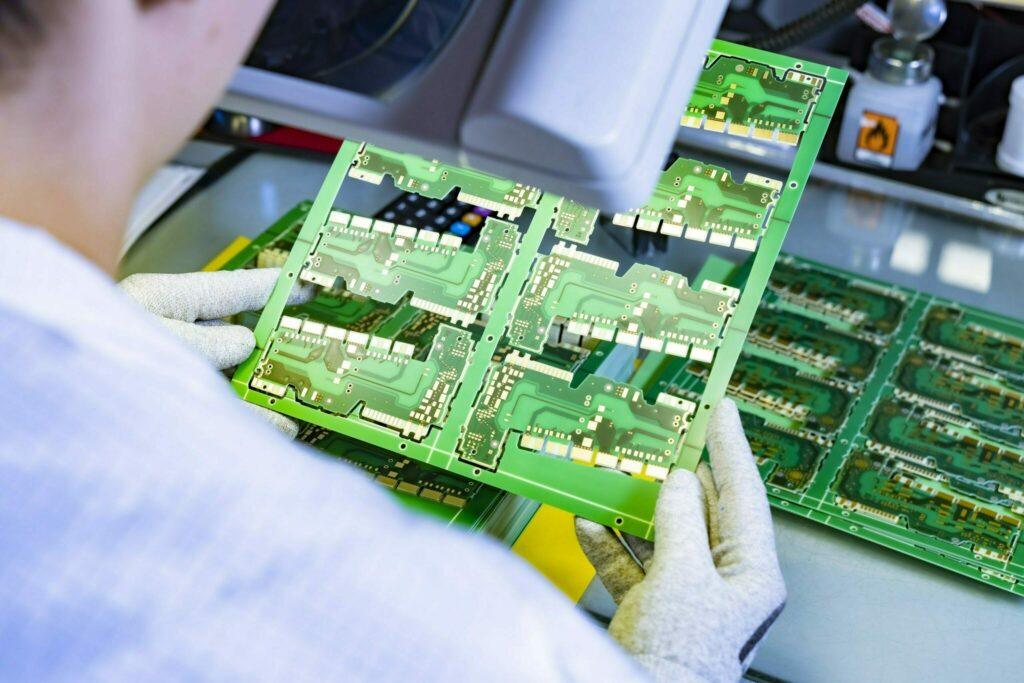

Berglandmilch reduziert ihre Scope 1- und 2-Emissionen um 42 Prozent und arbeitet an nachhaltigen Verpackungslösungen. Der Leiterplattenhersteller AT&S und die AGRANA (Marke: Wiener Zucker) kombinieren Energieeffizienz mit Dekarbonisierungsinvestitionen und setzen auf CO2-arme Technologien.

Die AGRANA-Gruppe etwa plant bis 2040 Netto-Null in der Produktion und hat dafür ein Investitionsvolumen von rund 576 Mio. Euro vorgesehen. Das Unternehmen kommuniziert seine Ziele offen und mit validierten Reduktionspfaden.

Diese Beispiele zeigen: Klimaneutralität ist keine Vision, sondern machbar – mit klarem Ziel, konsequenter Umsetzung und transparenter Kommunikation.

Weiterführende Links

- CCCA-Leitfaden zum Download: ccca.ac.at/netzwerkaktivitaeten/ag-klimaneutral

- Science Based Targets Initiative: sciencebasedtargets.org