Die Klimakrise hat längst spürbare Auswirkungen auf unseren Alltag – besonders in Städten. Der Sommer 2023 war der bislang heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, und aktuellen Analysen zufolge hat der Sommer 2024 diesen Rekord erneut übertroffen. In dicht bebauten Gebieten verschärft sich das Problem durch den sogenannten „Urban Heat Island“ (UHI)-Effekt: Asphalt, Beton und versiegelte Flächen speichern die Hitze, während die kühlenden Eigenschaften von Vegetation fehlen. Die Folge sind überdurchschnittlich hohe Temperaturen in urbanen Räumen, insbesondere nachts, wenn sich die Gebäude nur langsam abkühlen.

Diese Situation stellt nicht nur eine Herausforderung für die Lebensqualität dar, sondern hat auch handfeste gesundheitliche und soziale Konsequenzen, besonders für vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, Kinder oder Personen mit Vorerkrankungen. Während große Städte wie Wien bereits umfassende Klimaanpassungsstrategien entwickelt haben, stehen viele kleine und mittelgroße Städte noch am Anfang. Doch es gibt Beispiele, wie mit gezielten Maßnahmen ein echter Unterschied gemacht werden kann, auch auf kleinem Raum.

Begrünte Haltestellen in Wien: Kleine Intervention, große Wirkung

Von Pilotversuch zur Standardmaßnahme

Ein bemerkenswertes Beispiel urbaner Klimaanpassung kommt aus Wien: Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur (BOKU) und dem Außenwerbeunternehmen GEWISTA haben die Wiener Linien ein Projekt zur Begrünung von Wartehäuschen umgesetzt. Ziel war es, Bushaltestellen nicht nur funktional, sondern auch klimaresilient zu gestalten. Die Lösung sind begrünte Dächer mit Sedummatten: robusten, trockenresistenten Pflanzen, die sich besonders gut für extensive Dachbegrünungen eignen.

Bereits seit 2021 werden diese grünen Wartehäuschen sukzessive im Stadtgebiet installiert. Die Sedummatten erwiesen sich in der Evaluierung als besonders effektiv: Sie erfordern wenig Pflege, sind witterungsbeständig und tragen nachweislich zur Temperaturminderung im Umfeld bei. Bei Hitzewellen bieten sie eine messbare Verbesserung des Mikroklimas. Laut Messungen der Wiener Linien konnte eine Reduktion der Umgebungstemperatur um 1 bis 1,5 °C festgestellt werden – ein Unterschied, der für wartende Fahrgäste deutlich spürbar ist.

Von der Testphase zur Systemlösung

Mittlerweile sind rund 200 dieser begrünten Wartehäuschen Teil des Wiener Stadtbilds. Seit 2023 werden alle neu errichteten Wartehäuschen standardmäßig mit einem begrünten Dach versehen. Besonders hervorzuheben ist, dass das Projekt nicht nur auf technischer Ebene funktioniert, sondern auch gestalterisch überzeugt: Die begrünten Dächer fügen sich harmonisch ins Stadtbild ein und erhöhen die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Eine Herausforderung bleibt die regelmäßige Bewässerung – insbesondere in den zunehmend heißen Sommermonaten. Dennoch zeigt das Projekt eindrücklich: Auch kleine, gezielte Maßnahmen können bei entsprechender Skalierung erhebliche Wirkung entfalten.

ADAPT-UHI: Datenbasierte Anpassung für drei Pilotstädte

Klimaanalyse bis 2100

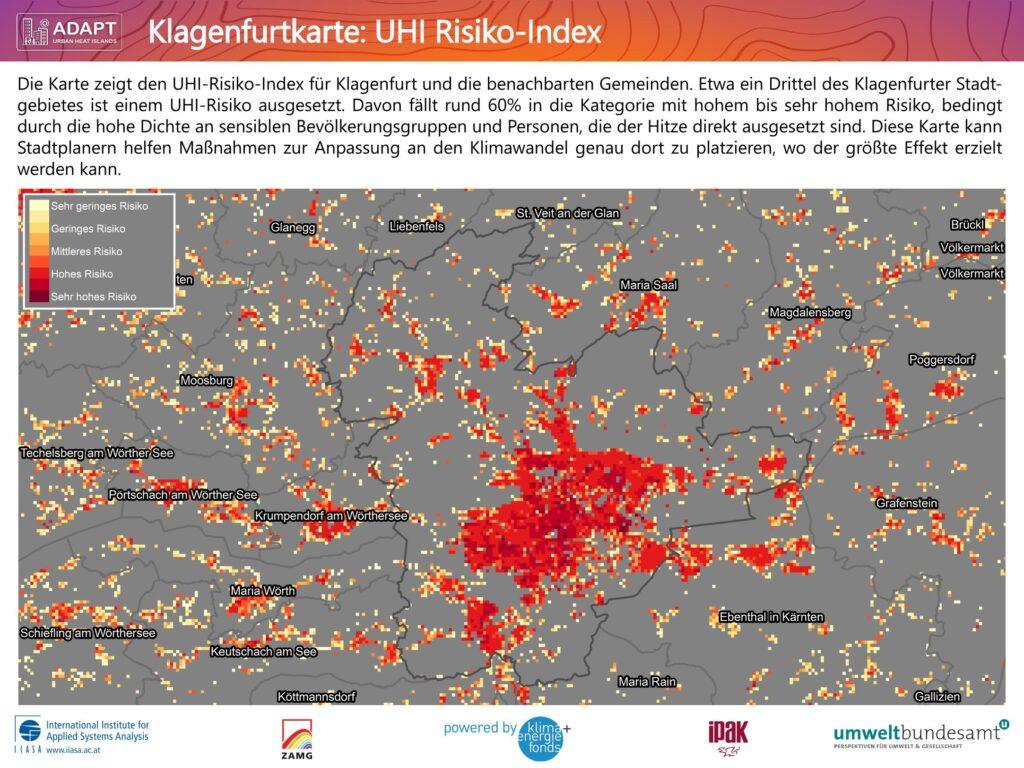

Das Projekt ADAPT-UHI wurde zwischen 2018 und 2020 im Rahmen des Austrian Climate Research Programme (ACRP) gefördert und widmete sich der Entwicklung praxisnaher Werkzeuge für die Klimaanpassung in österreichischen Städten. Im Zentrum standen drei Pilotstädte: Mödling, Salzburg und Klagenfurt. Für diese Orte wurden mithilfe hochauflösender Modellierungen Karten zur zukünftigen Hitzebelastung bis zum Jahr 2100 erstellt, auf Basis von Klimaszenarien und unter Berücksichtigung stadtplanerischer Rahmenbedingungen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts war die Entwicklung eines österreichweiten Urban Heat Island Risikoindex. Dieser erlaubt es, besonders hitzegefährdete Stadtbereiche auf einen Blick zu identifizieren – und damit gezielt in Planungsprozesse einzubeziehen. Neben der Erhebung klimatischer Belastungen wurden auch Maßnahmen modelliert und deren Wirksamkeit in Form von Kosten-Nutzen-Analysen bewertet.

Handlungsempfehlungen und Praxisbezug

Die Ergebnisse des Projekts mündeten in konkrete Empfehlungen für die Stadtplanung. So wurde beispielsweise empfohlen, bei Neubauten Mindestreflexionswerte für Dächer und Bodenbeläge einzuhalten – um die Rückstrahlung von Sonnenenergie zu erhöhen („Cool Roofs“). Weitere Vorschläge betrafen die Entsiegelung von Flächen, den systematischen Ausbau von Gründächern und Fassadenbegrünungen, die Integration von Wasserelementen sowie die Sicherung von Frischluftschneisen.

Am Beispiel Klagenfurts wurden zehn prioritäre Maßnahmen erarbeitet – von der Begrünung öffentlicher und privater Flächen bis zur regionalen Kooperation mit Nachbargemeinden. Besonders bemerkenswert: Die Modellierungen zeigten, dass durch umfassende Maßnahmenpakete die Anzahl der Hitzetage um bis zu 36 % reduziert werden kann – ein deutlicher Hinweis auf die Wirksamkeit integrierter Klimaanpassungsstrategien. ADAPT-UHI liefert damit ein methodisch fundiertes, übertragbares Modell für weitere Städte in Österreich – und darüber hinaus.

Ready4Heat: Städteübergreifende Praxis in Mitteleuropa

Gemeinsam lernen: Von Worms bis Hajdúböszörmény

Das Projekt Ready4Heat geht einen Schritt weiter: Es verbindet Städte aus vier Ländern – Österreich (Weiz), Slowenien (Maribor), Ungarn (Hajdúböszörmény) und Deutschland (Worms) – in einem gemeinsamen Lernprozess zur Hitzeanpassung. Im Mittelpunkt stehen konkrete Maßnahmen, die gemeinsam mit besonders betroffenen Gruppen, wie älteren Menschen, Schwangeren oder Menschen, die im Freien arbeiten, entwickelt wurden.

Worms hat als Modellstadt bereits einen umfassenden Hitzeaktionsplan umgesetzt, der Schulungen, Informationskampagnen und Notfallstrukturen wie ein Hitzetelefon umfasst. Diese Erfahrungen wurden im Rahmen von Ready4Heat mit den Partnerstädten geteilt, die daraufhin eigene Pilotprojekte entwickelten – jeweils angepasst an lokale Bedingungen und Bedürfnisse.

Drei Städte, drei Ansätze

In Hajdúböszörmény, einer mittelgroßen Stadt in der ungarischen Tiefebene, werden sogenannte „grüne Stadtinseln“ errichtet: modulare Holzcontainer mit Pflanzen und Pergolen, die Schatten spenden und zur Abkühlung beitragen. Diese Inseln werden an stark frequentierten Orten wie Bushaltestellen oder Freizeitflächen aufgestellt. Die Wirkung wird durch Temperaturmessungen evaluiert – ein Praxisbeispiel für einfache, aber wirksame Maßnahmen, die lokal angepasst werden können.

Maribor setzt auf biodiverse Pergolen: Holzstrukturen mit gezielter Bepflanzung an Spielplätzen, die nicht nur Schatten spenden, sondern auch kindgerecht und biodiversitätsfördernd gestaltet sind. Hier steht die Kombination aus Klimaanpassung, Sicherheit und Naturerlebnis im Vordergrund – ein gelungenes Beispiel für multifunktionale Infrastruktur.

Die steirische Stadt Weiz verfolgt einen technologischen Ansatz: In einer betreuten Wohneinrichtung für ältere Menschen wird ein solares Kühlungssystem getestet. Ziel ist es, eine energieeffiziente und nachhaltige Alternative zu konventionellen Kühlsystemen zu entwickeln. Das Projekt ist Teil einer breiteren kommunalen Klimastrategie, die auch Sanierungsrichtlinien, Energieberatung und ein kommunales Ökoförderprogramm umfasst.

Was erfolgreiche Projekte gemeinsam haben

Datengestützte Planung

Eines der verbindenden Elemente aller Projekte ist der Einsatz von Daten und Messungen zur Planung und Evaluierung von Maßnahmen. Ob Risikoindizes, Modellierungen oder Temperaturmessungen vor Ort – fundierte Analysen bilden die Grundlage für gezielte Eingriffe. Ohne solide Daten bleibt Klimaanpassung oft vage. Mit ihnen wird sie planbar und überprüfbar.

Partizipation vulnerabler Gruppen

Ein zweites zentrales Merkmal ist die konsequente Einbindung betroffener Gruppen. Workshops mit Senior:innen, Kindern, Pflegenden oder im Freien Arbeitenden machen sichtbar, wo Maßnahmen besonders dringend sind – und wie sie gestaltet werden müssen, um wirklich wirksam zu sein. Diese Beteiligung erhöht nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die soziale Treffsicherheit der Maßnahmen.

Niedrigschwellige Lösungen mit hoher Wirkung

Die beschriebenen Beispiele zeigen: Es braucht nicht immer Großprojekte oder komplexe Technologien. Begrünte Dächer, modulare Schatteninseln oder pergolabegrünte Spielplätze können mit überschaubarem Aufwand realisiert werden – und erzielen dennoch messbare Verbesserungen im Mikroklima und der Aufenthaltsqualität. Wichtig ist die strategische Skalierung und die Integration in Gesamtpläne.

Kombination natürlicher und technischer Ansätze

Wirksam wird Klimaanpassung oft erst dann, wenn verschiedene Ansätze miteinander kombiniert werden: Vegetation, Wasser, Baumaterialien, Energieeffizienz und soziale Aspekte greifen idealerweise ineinander. So entstehen Hybridlösungen, die sowohl kühlend als auch ästhetisch, sozial und ökologisch wirksam sind.

Kooperation als Schlüssel

Viele der erfolgreichsten Projekte basieren auf institutioneller Zusammenarbeit – zwischen Stadtplanung, Klimaforschung, Wohnbauträgern, sozialen Einrichtungen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Auch die interkommunale Kooperation, wie sie etwa in Klagenfurt oder Worms gepflegt wird, zeigt: Klimaanpassung endet nicht an Gemeindegrenzen.

Resümee

Die präsentierten Projekte zeigen, dass wirksame urbane Hitzeanpassung möglich ist und dass sie nicht zwangsläufig teuer oder aufwendig sein muss. Entscheidend sind klare Zielbilder, datengestützte Planung, Beteiligung, Mut zur Umsetzung und die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Gerade in Zeiten zunehmender Wetterextreme gilt: Jede nicht gesetzte Maßnahme heute wird morgen zur Kostenfrage – finanziell, gesundheitlich und gesellschaftlich.

Links

- Projektseite Ready4Heat

- Projektseite ADAPT-UHI

- Begrünungsprojekte der Wiener Linien

- Weitere Beispiele auf der Seite des europäischen Klimabündnisses