Die Klimakrise spitzt sich zu, und mit ihr die Sommerhitze in unseren Städten. Hitzewellen mit über 35 °C gehören längst nicht mehr nur zum Süden Europas. Auch mitteleuropäische Städte wie Wien oder Frankfurt leiden regelmäßig unter extremer Hitze. Versiegelte Flächen, enge Bebauung und fehlende Durchlüftung sorgen für einen gefährlichen urbanen Hitzestau.

Eine neue Entwicklung aus der Materialforschung macht Hoffnung. Künstliche Intelligenz (KI) hilft jetzt dabei, völlig neue Materialien zu entwickeln, sogenannte thermische Meta-Emitter (TME), die Gebäude passiv kühlen können – ganz ohne Stromverbrauch und ohne aufwendige Umbauten.

Was sind thermische Meta-Emitter?

Hintergrund: Wärmeaustausch durch Strahlung

Jede Oberfläche tauscht ständig Energie mit ihrer Umgebung aus. Entscheidend dabei sind zwei Prozesse: Emission, also die Abgabe von Wärmestrahlung, und Absorption, also die Aufnahme von Strahlung. Wie effektiv dieser Austausch verläuft, hängt stark von Farbe, Material und Oberflächenstruktur ab. Schwarze Flächen absorbieren zum Beispiel deutlich mehr Sonnenenergie als weiße, weshalb viele Gebäude in hellen Farben gestrichen sind.

TME: Hochintelligente Nano-Beschichtungen

Thermische Meta-Emitter sind spezielle Materialien mit fein strukturierten Oberflächen im Nanobereich. Sie reflektieren Sonnenstrahlung besonders effektiv und geben zugleich Wärme in Form von Infrarotstrahlung an die Umgebung ab. Das Resultat: Die Oberfläche bleibt deutlich kühler, auch ohne Einsatz von Klimaanlagen.

KI ersetzt Trial-and-Error: Die smarte Materialsuche

Designraum statt Datenblatt

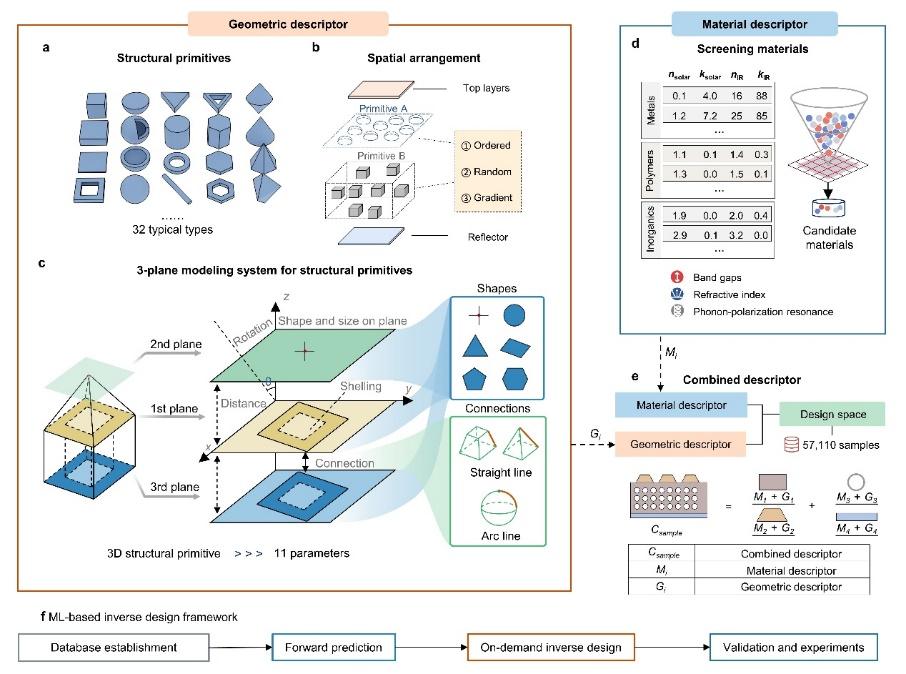

Die herkömmliche Suche nach leistungsfähigen Materialien war bislang sehr aufwendig. Simulationen, Labortests und Versuch-und-Irrtum-Verfahren bestimmten den Alltag. Wie in vielen anderen Bereichen übernimmt künstliche Intelligenz inzwischen diese Aufgabe. Forschende der Shanghai Jiao Tong University, der University of Texas sowie Partner aus Schweden und Singapur haben einen virtuellen Designraum entwickelt. In diesem lassen sich Materialien, Strukturen und thermische Eigenschaften systematisch kombinieren und analysieren.

„Traditionell war die Entwicklung dieser Materialien langsam und arbeitsintensiv und basierte auf Methoden des Versuch-und-Irrtums. Dieser Ansatz führt häufig zu suboptimalen Designs und schränkt die Möglichkeiten ein, Materialien mit den erforderlichen Eigenschaften gezielt herzustellen.“

Yuebing Zheng, Professor am Walker Department of Mechanical Engineering der Cockrell School of Engineering und Mitinitiator der in Nature veröffentlichten Studie.

Maschinelles Lernen findet neue Nanostrukturen

Die Grundlage des KI-Systems ist eine umfassende Datenbank. Sie enthält 32 Nanostrukturen wie Kugeln, Zylinder oder Prismen, dazu 30 verschiedene Materialien, darunter Metalle, Polymere und Keramiken. Ein mathematisches Beschreibungssystem erlaubt die Bewertung thermischer Eigenschaften. Die KI analysierte diese Kombinationen und schlug über 1.500 neue Materialvarianten vor. Vier davon wurden im Labor praktisch getestet. Die Ergebnisse erschienen kürzlich im Fachblatt Nature.

„Unser Machine-Learning-Framework stellt einen bedeutenden Fortschritt im Design thermischer Meta-Emitter dar. Indem wir den Prozess automatisieren und den Gestaltungsraum erweitern, können wir Materialien mit einer Leistungsfähigkeit entwickeln, die bislang undenkbar war“, so

Yuebing Zheng.

Praxistest: Die KI-Farbe TME-3 im Einsatz

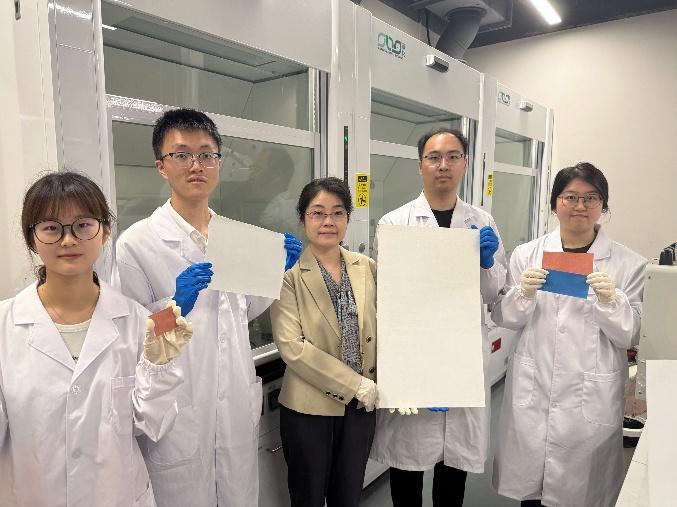

Kalk und Teflon: Die Formel für ein kühleres Dach

Besonders vielversprechend zeigte sich ein Material namens TME-3. Es besteht aus Kalk-Nanopartikeln und dem bekannten Kunststoff PTFE, besser bekannt unter dem Markennamen Teflon. Der große Vorteil: TME-3 lässt sich wie eine herkömmliche Farbe streichen oder sprühen und eignet sich damit hervorragend für den Einsatz auf Dächern, Hauswänden oder sogar in Textilien.

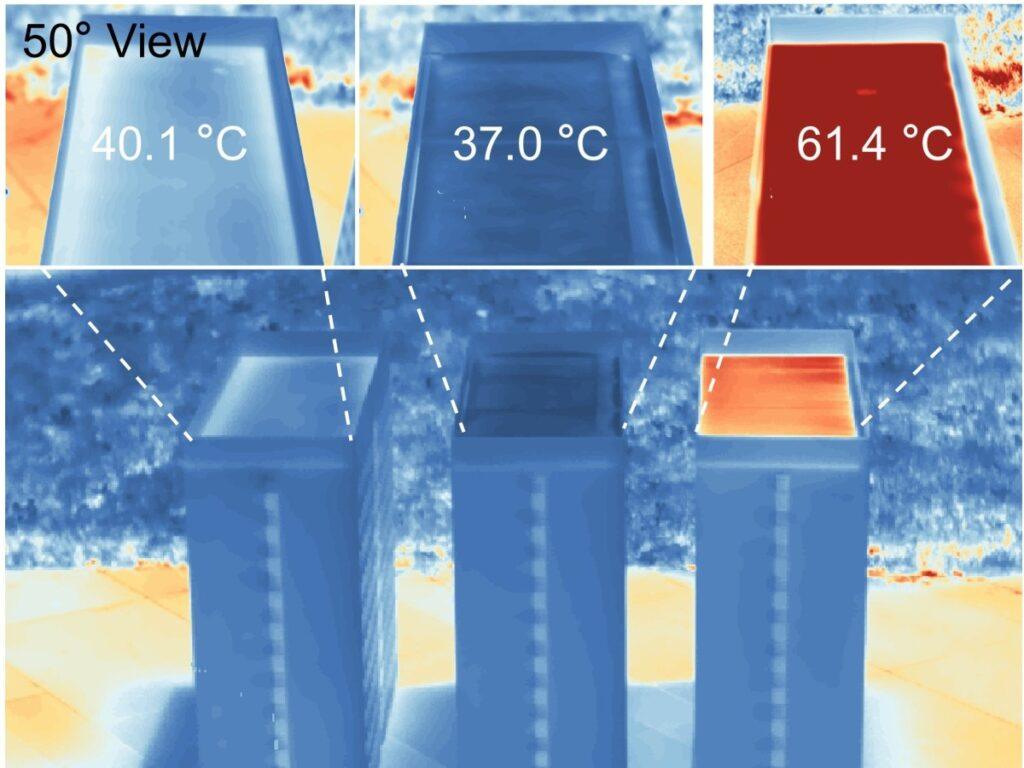

Messwerte aus dem Feld

In einem Feldversuch in Austin, Texas wurde TME-3 auf das Flachdach eines Haus-Modelles aufgetragen. Das Ergebnis war beeindruckend. Nach vier Stunden direkter Sonneneinstrahlung war das Dach rund fünf Grad kühler als das eines Hauses mit normaler weißer Farbe. Im Vergleich zu einem grauen Dach betrug die Temperaturdifferenz sogar 20 Grad. Damit wurde deutlich, wie groß der Effekt dieser neuen Beschichtung ist.

Energie sparen, Umwelt schützen

Weniger Klimaanlagen, weniger Abwärme

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führten auch eine Beispielrechnung durch. Ein vierstöckiges Wohnhaus könnte durch die Verwendung von TME rund 15.800 Kilowattstunden Strom pro Jahr für Klimaanlagen einsparen. Diese Reduktion senkt nicht nur die Energiekosten, sondern verringert auch die durch Klimageräte erzeugte Abwärme. Das Ergebnis ist ein angenehmeres Mikroklima im direkten Umfeld des Gebäudes.

Mehr als nur eine Farbe

Die neue Kühlfarbe ist vielseitig einsetzbar. Sie kann auf Beton, Metall, Glas oder Kunststoff aufgetragen werden. Auch in der Textilindustrie wären Anwendungen denkbar, etwa für kühlende Sommerkleidung. Durch ihre flexible Verwendbarkeit bietet TME-3 zahlreiche Möglichkeiten für den Alltag.

Vom Labor in die Stadt: Wie geht es weiter?

Patente, Lizenzen und industrielle Skalierung

Die Forschungsergebnisse wurden im Juli 2025 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Bereits jetzt sind erste Patente angemeldet, ebenso wie Softwarelizenzen für das entwickelte KI-System. Der nächste Schritt besteht darin, mit Farbenherstellern und Bauunternehmen zusammenzuarbeiten. Ziel ist es, die Technologie im großen Stil auf den Markt zu bringen.

Städte als Innovationsplattform

Auch Städte selbst können aktiv werden. Förderprogramme für nachhaltige Gebäudebeschichtungen, Pilotprojekte an öffentlichen Einrichtungen und Anreize für private Hausbesitzer könnten dafür sorgen, dass die Technologie schnell Verbreitung findet. Besonders in hitzegefährdeten Regionen wäre das ein wertvoller Beitrag zur Klimaregulierung.

Fazit: Hightech gegen die Hitze ist kein Ersatz für Klimaschutz

Die neue KI-basierte Kühlfarbe zeigt eindrucksvoll, wie technologische Innovation einen konkreten Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten kann. Ohne zusätzlichen Energieeinsatz lassen sich Gebäude messbar kühlen, das Stadtklima verbessern und Energiekosten senken.

Dennoch gilt: Solche Lösungen sind kein Ersatz für umfassenden Klimaschutz. Der Ausbau von Grünflächen, die Reduktion von Emissionen und nachhaltige Stadtplanung bleiben unerlässlich. Aber TME-3 und ähnliche Entwicklungen sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu klimaresilienten Städten.

Quellen:

Chengyu Xiao, Yuebing Zheng, Han Zhou u.a. in Nature: Ultrabroadband and band-selective thermal meta-emitters by machine learning

Pressemeldung der Shanghai Jiao Tong University

Pressemeldung der Cockrell School of Engineering an der University of Texas