Einleitung: Als das Land zu sprechen begann

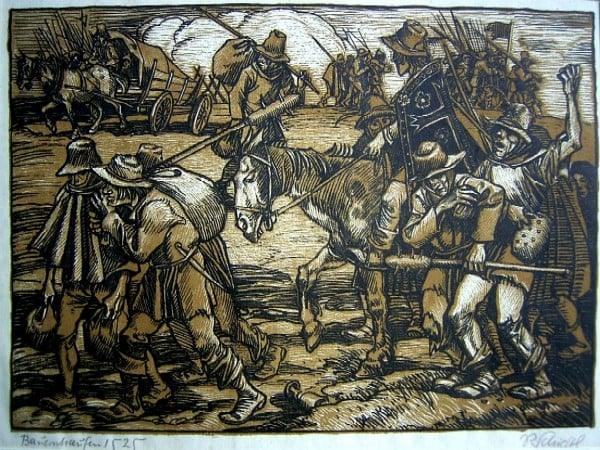

Im Frühjahr 1525 brannte der deutsche Süden. Bauernhaufen, Müller, Tagelöhner und Knechte – insgesamt rund eine halbe Million Menschen – erhoben sich gegen ihre Herren. Es war kein bloßer Kampf um Brot oder Gerechtigkeit. In ihren „Zwölf Artikeln“ forderten sie etwas Tieferes, Grundlegenderes: die Wiederherstellung einer Ordnung, die sie als göttlich empfanden. Eine Ordnung, in der das Wasser allen gehört, der Wald nicht verschlossen ist, das Wild nicht nur für Adlige bestimmt ist. Sie erhoben sich auch für das, was sie „Gottes Schöpfung“ nannten.

Diese Vorstellung, dass die Natur ein heiliger Raum ist, den niemand zerstören oder aneignen darf, hat in unserer Gegenwart wieder eine erstaunliche Aktualität. Im Kontext der Klimakrise und des wachsenden Umweltbewusstseins gewinnen die alten Worte der Bauern neue Kraft. War der Bauernkrieg also nicht nur ein soziales, sondern auch ein ökologisches Aufbegehren?

Die Zwölf Artikel und die Forderung nach Umweltgerechtigkeit

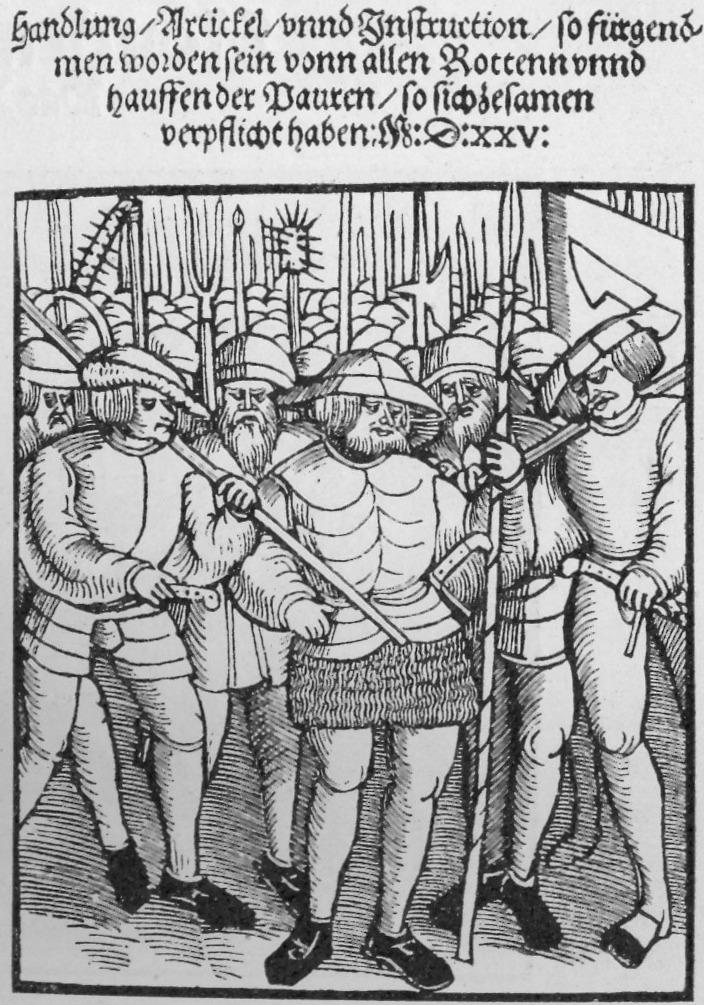

Die Zwölf Artikel von Memmingen aus dem Jahr 1525 gelten als erstes Manifest sozialer Menschenrechte auf deutschem Boden. Doch sie sind mehr als nur politische Forderungen. In den Artikeln heißt es in etwa:

„Ist es unbrüderlich und dem Wort Gottes nicht gemäß, dass der arme Mann nicht Gewalt hat, Wildbret, Geflügel und Fische zu fangen. … Es sollen daher alle Hölzer … der Gemeinde wieder heimfallen, damit jeder seinen Bedarf an Bau- und Brennholz daraus decken kann.“

– Artikel 4 und 5 der Zwölf Artikel in moderner Sprache

Diese Worte sind eindrücklich. Sie beschreiben die Natur nicht als Eigentum, sondern als Grundlage des Lebens, zu der jeder Zugang haben muss. Die Umwelt war damals kein romantisches Idyll, sondern Existenz. Und sie war sakral gedacht: Wer Gottes Schöpfung zerstörte oder sich allein aneignete, verging sich nicht nur an Menschen, sondern auch an Gott selbst.

Lyndal Roper, renommierte Historikerin an der Universität Oxford, betont genau diesen Zusammenhang. Sie sieht in den Bauernkriegen auch einen Kampf um die Bewahrung der Schöpfung. Das ökologische Empfinden war in eine religiöse Weltdeutung eingebettet, die den Menschen als Teil eines größeren Ganzen sah – mit Verantwortung für das, was Gott geschaffen hatte.

Schöpfung als Gemeingut: Ein historischer Kampf gegen Privatisierung

Die Forderungen der Bauern richteten sich nicht nur gegen Ausbeutung, sondern auch gegen die zunehmende Privatisierung natürlicher Ressourcen. Der Wald, das Wasser, die Wiesen – früher als Allmende gemeinschaftlich genutzt – wurden von Adel und Kirche zunehmend abgeschirmt, eingezäunt, kontrolliert.

Was heute unter dem Begriff „Commons“ wieder diskutiert wird, war damals gelebte Realität: gemeinschaftlich genutzte Ressourcen, deren Schutz und gerechte Verteilung essentiell für das Überleben waren. Als diese Ordnung zusammenbrach, war das nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust – es war ein Angriff auf das religiös begründete Weltverständnis der Bauern.

Diese Perspektive – dass Natur kein Objekt, sondern ein Bezugsraum sozialer Gerechtigkeit ist – verbindet die Bauern mit modernen Umweltbewegungen, auch wenn Sprache und Mittel sich unterscheiden.

Von den Bauern zu den Diggers: Weitere historische Beispiele

Die Idee, dass Natur nicht beliebig ausgebeutet werden darf, sondern Teil eines moralischen oder spirituellen Rahmens ist, begegnet uns in der Geschichte immer wieder. Nur wenige Jahrzehnte nach dem deutschen Bauernkrieg entstehen in England die sogenannten „Diggers“. 1649 rufen sie das Land zum Gemeingut aus, pflanzen gemeinschaftlich Gemüse an und fordern: „Die Erde ist ein gemeinsamer Schatz der Menschheit.“

Noch weiter zurück, im Jahr 1217, sichert die „Charter of the Forest“ den einfachen Leuten das Recht zu, in den Königswäldern Holz zu sammeln, Tiere zu halten und Wasser zu nutzen. Sie gilt als eine der frühesten juristischen Quellen für das Recht auf Zugang zu natürlichen Ressourcen. Auch hier steht die Vorstellung dahinter, dass Natur nicht ausschließlich sein darf.

Im alten Rom versuchten die Gracchischen Reformen im 2. Jahrhundert v. Chr., Land gerechter zu verteilen, weil immer mehr Gemeinland in die Hand reicher Eliten fiel. Und indigene Bewegungen, etwa in Nordamerika, verteidigten ihr Land stets als heiligen Raum, nicht als Eigentum.

Diese Beispiele zeigen: Umweltgerechtigkeit ist kein Produkt der Moderne, sondern ein historisches Anliegen, oft verbunden mit sozialen Bewegungen und einem moralischen Naturverständnis.

Heute: Klima, Commons und spirituelle Verantwortung

Auch heutige Umweltbewegungen greifen immer stärker auf das Vokabular von Gerechtigkeit und Verantwortung zurück. „Fridays for Future“ fordert Klimagerechtigkeit. Indigene Bewegungen weltweit sprechen von der Heiligkeit des Landes. Die „Commons“-Bewegung und viele Degrowth-Initiativen fragen: Wem gehört die Welt? Und: Wie können wir sie gemeinsam erhalten?

Der Gedanke, dass Natur ein Erbe ist, das geteilt und geschützt werden muss, gewinnt in einer ökologisch bedrohten Welt neue Bedeutung. Wie im Bauernkrieg geht es auch heute nicht nur um Ressourcen, sondern um Weltbilder: Ist die Natur nur eine Quelle für Rohstoffe? Oder ein erhaltenswerter Organismus?

Fazit: Die alte Frage nach der Ordnung der Welt

Wenn wir heute über Klimaschutz sprechen, sollten wir auch über Geschichte sprechen. Die Bauernkriege von 1525 zeigen, dass der Kampf um Umweltgerechtigkeit tief in unserem kulturellen Gedächtnis verankert ist. Es war ein Aufbegehren gegen eine Ordnung, die Gottes Schöpfung zerstörte und privatisierte.

Vielleicht liegt in dieser historischen Perspektive eine wichtige Erkenntnis für die Zukunft: Dass Ökologie nicht nur Technik oder Politik ist, sondern auch eine Frage von Gerechtigkeit, Glauben und Gemeinschaft.

Literatur & Quellen

Empfohlene Literatur:

- Lyndal Roper (2025): Summer of Fire and Blood: The German Peasants‘ War. Basic Books.

- Roman Krznaric (2024): History for Tomorrow (weitere historische Beispiele)

- Elinor Ostrom (1990): Governing the Commons (sozio-ökonomische Systeme, Tragödie der Allmende, Verwaltung natürlicher Ressourcen)

- Guy Standing (2019): Plunder of the Commons (moderner Blick auf das Gemeingut der Allmende)

Quellen:

- Journal of the History of Ideas: Interview mit Lyndal Roper

- Moore, Jason W. (2002): The Crisis of Feudalism: An Environmental History. Organization & Environment Vol. 15, No. 3, pp. 301-322

- Jaskiran Dhillon (2017): What Standing Rock Teaches Us About Environmental Justice. SSRC Items

- Durham Cathedral: Magna Carta and the Charter of the Forest (1217)

- Jochen Bleicken: Überlegungen zum Volkstribunat des Tiberius Sempronius Gracchus. In: Historische Zeitschrift. Bd. 247, 1988, S. 265–293.

Texte zu weiteren historischen Beispielen:

- Dadhich, Timisha (2024): From Chipko movement to global youth climate movement: Understanding it in the Indian context. GC Human Rights Preparedness.

- Bron Raymond Taylor (2013): Kenya’s Green Belt Movement: Contributions, Conflict, Contradictions, and Complications in a Prominent ENGO. In: Civil Society in the Age of Monitory Democracy, pp. 180-207

- John Ross (1995): The Zapatistas: An ecological revolution? In: Processed World Vol. 33

- Coleman, D.C. (1977). The Economy of England, 1450–1750. Oxford University Press.