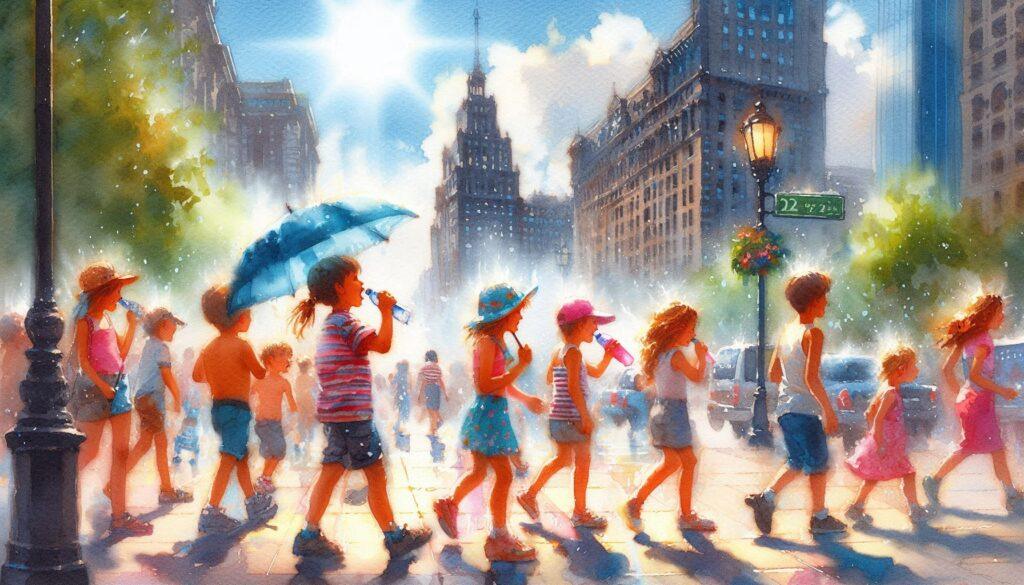

Es ist einer dieser Sommertage in Wien, an denen die Stadt flimmert. Der Asphalt ist so heiß, dass man das Gefühl hat, er atmet. Die Nächte bringen kaum Erleichterung, selbst um Mitternacht zeigt das Thermometer noch über 25 Grad. Ventilatoren laufen auf Hochtouren, Klimaanlagen in Einkaufszentren werden zu Zufluchtsorten – zumindest für jene, die Zugang dazu haben.

Die Klimadaten sprechen eine deutliche Sprache: Laut der ETH Zürich könnte in Wien bis 2050 ein Klima herrschen wie heute in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Bereits 2024 zählte die GeoSphere Austria 52 Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad und es wird schlimmer. Schon jetzt steigen die tropischen Nächte drastisch an, während Grünflächen schwinden und Hitzeinseln sich ausbreiten. Der Klimawandel ist in unseren Städten angekommen. Es wird heißer – schneller und unausweichlicher.

Ein Kind, das heute geboren wird, wird im Jahr 2050 25 Jahre alt sein. In einem Wien, das mit extremer Hitze, Wassermangel und urbaner Überhitzung zu kämpfen hat. Wie sieht eine Kindheit aus, in der der Schulhof zum Glutofen wird? In der der Weg zum Kindergarten gesundheitlich riskant sein kann? Die zentrale Frage lautet also: Wie gerecht ist eine Zukunft, in der Kinder die Hauptlast einer Krise tragen, die sie nicht verursacht haben?

Kinder sind besonders betroffen

Kinder sind physiologisch anfälliger für Hitze. Ihr Körper kann Wärme weniger effizient regulieren als der von Erwachsenen. Das bedeutet: Sie schwitzen weniger, dehydrieren schneller, und Hitzebelastung kann bei ihnen deutlich schneller zu gesundheitlichen Problemen führen – von Konzentrationsstörungen über Kreislaufprobleme bis hin zu echten Notfällen wie Hitzeschlägen.

Besonders kritisch wird es, wenn Schutzräume fehlen. Wer in schlecht isolierten Dachwohnungen lebt, wer sich keinen Urlaub leisten kann, keine Klimaanlage hat oder keinen Zugang zu schattigen Innenhöfen – der erlebt Hitze als existenzielles Problem. Kinder in armutsgefährdeten Haushalten sind hier überproportional betroffen, weil sie auf ihre Wohnsituation keinen Einfluss haben.

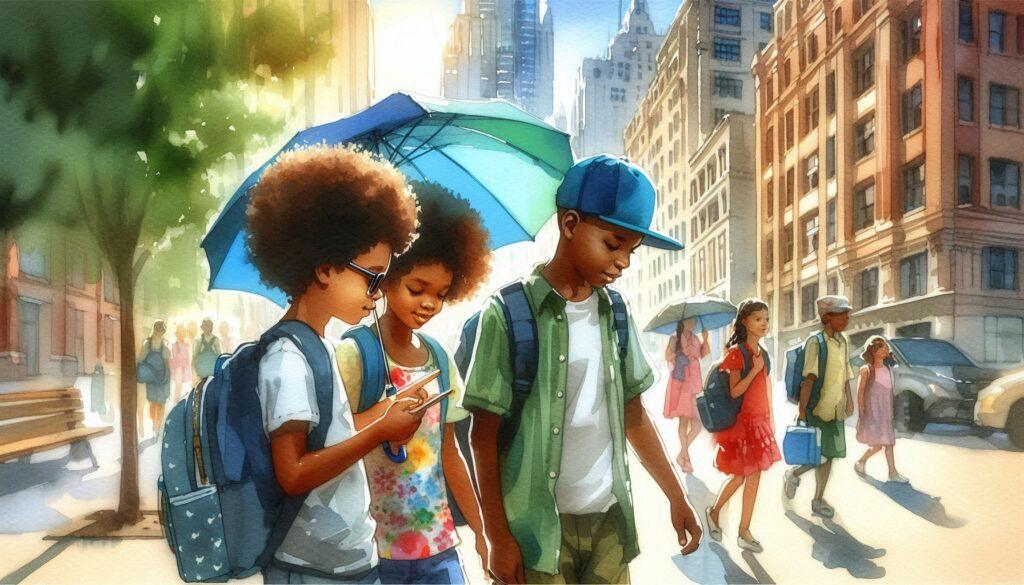

Hinzu kommt ein strukturelles Ungleichgewicht: Kinder haben keine Lobby. Sie können weder wählen noch Gesetze beeinflussen, die ihren Lebensraum und ihre Zukunft gestalten. Ihre Stimme zählt oft erst dann, wenn Erwachsene bereit sind, zuzuhören. Doch das passiert noch viel zu selten. Kinder sind die größten Betroffenen – und zugleich die am wenigsten Gehörten.

Klimaschutz = Kinderschutz

Kinder haben ein Recht auf Gesundheit, auf Schutz und auf Beteiligung – so steht es in der UN-Kinderrechtskonvention, die auch Österreich ratifiziert hat. Doch was nützt dieses Recht, wenn unsere Städte lebensfeindlicher werden und Kinder unter Bedingungen aufwachsen, die ihnen langfristig schaden? Es ist Zeit, Klimaschutz als das zu sehen, was er ist: ein fundamentaler Teil des Kinderschutzes.

UNICEF hat diese Zusammenhänge längst erkannt. In zahlreichen Berichten warnt die Organisation davor, dass die Klimakrise zu einer massiven Verletzung von Kinderrechten führt – weltweit, aber auch in Europa. Sie spricht von der größten Bedrohung für die Zukunft der Kinder weltweit. Der Schutz vor Hitze, Hunger, Wasserknappheit und Extremwetter ist kein Extra – er ist essenziell.

Eine klimagerechte Zukunft ist nur dann wirklich gerecht, wenn sie kindgerecht ist. Das bedeutet: Klimapolitik muss die Bedürfnisse von Kindern gezielt berücksichtigen – etwa durch Hitzeschutzpläne für Schulen, Begrünung von Städten, sichere Mobilität, Zugang zu sauberem Wasser. Aber auch durch politische Bildung und echte Beteiligungsmöglichkeiten.

Was junge Menschen tun – und was wir tun sollten

Junge Menschen zeigen uns seit Jahren, wie ernst ihnen die Lage ist. Bewegungen wie Fridays for Future, Schüler:innenvertretungen, Jugendräte und zivilgesellschaftliche Initiativen zeigen: Kinder und Jugendliche wollen nicht länger Zuschauer:innen sein – sie wollen mitgestalten, Verantwortung übernehmen, gehört werden. Und sie tun das laut, kreativ und beharrlich.

Doch allzu oft bleibt diese Beteiligung symbolisch: ein Fototermin hier, eine Workshop-Einladung da – aber keine echten Entscheidungsbefugnisse. Es braucht Strukturen, in denen junge Menschen systematisch, dauerhaft und wirksam mitreden können: bei Stadtplanung, Klimastrategien, Bildungsfragen. Wer ihre Perspektiven ignoriert, verbaut Chancen – und produziert Widerstand statt Wandel.

Es liegt an uns Erwachsenen, diese Räume zu schaffen – und zwar jetzt. Wir dürfen Kindern nicht nur zuhören, wenn es bequem ist. Wir müssen sie ermutigen, einbinden, stärken. Und manchmal auch einfach zur Seite treten, um Platz zu machen für neue Ideen. Beteiligung ist keine Geste – sie ist ein Recht.

Fazit: Nachhaltigkeit, die Kinder wirklich mitdenkt

Nachhaltigkeit darf nicht nur „grün“ sein – sie muss auch gerecht sein. Eine Stadt, ein Land, eine Welt, die Kinder mitdenkt, muss sie vor Hitze schützen, ihre Gesundheit fördern und ihnen zuhören. Das gilt für Baupolitik genauso wie für Bildung, Energie und Ernährung. Klimaschutz ohne Kinderrechte ist unvollständig.

Eine gerechte Klimapolitik bedeutet: Die Bedürfnisse der Jüngsten gehören ins Zentrum. Sie brauchen sichere, gesunde Lebensräume – heute und morgen. Sie brauchen Schutz vor Extremwetter, vor Diskriminierung, vor Überforderung. Und sie brauchen Respekt für ihre Ideen und Sorgen. Ohne ihre Teilhabe kann echte Nachhaltigkeit nicht gelingen.

Klimaschutz ist keine Option – sondern unsere Verantwortung gegenüber den Kleinsten.

Quellen:

Studie der ETH Zürich zu den Temperaturen in europäischen Metropolen im Jahr 2050

GeoSphere Austria: Klimarückblick 2024